UN CUENTO INACABADO: SEGOVIA COMUNERA

Recientemente se publicó mi novela "Un mal que cien años dure". Como dice su nombre, la acción transcurre durante 100 años, más o menos el tiempo en que tardó en construirse la catedral, destruida la antigua en la reyerta. Hace ahora 500 años de aquella curiosa revolución, tan difícil de clasificar y tan manipulada por unos y otros. En recuerdo de la misma, incorporo aquí el capítulo que relata el momento final de la revuelta en Segovia.

1521

El palacio, situado en la zona alta del barrio más noble de Segovia, lo habían habitado durante algún tiempo los reyes de Castilla. Recientemente había sido malvendido por la reina Isabel dividido en tres partes, una de las cuales compraron la familia Mercado y Peñalosa. La reina mostró siempre un indisimulado desprecio por cuanto tuviera relación con su difunto hermano Enrique y malvendió sus propiedades, su honor y hasta su historia. Era un palacio extenso y hermoso, lleno de patios con arcos de ladrillo, puertas con adornos arábigos, y escudos reales y nobiliarios en las fachadas de granito.

La poderosa familia Peñalosa había mantenido un discreto silencio durante la revuelta comunera, haciendo gala de templanza y ofreciendo comida a menesterosos que llamaban a su puerta. No esperaban que apareciera el comendador don Rodrigo Peñalosa. El ilustre militar había estado ausente de Segovia un tiempo, realizando tareas secretas para al César en Valencia, pero harto del calor del verano y la humedad de todo el año, había decidido retirarse a descansar en su tierra, donde contaba con un ala del antiguo palacio del rey.

La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que huía del fuego para caer en las brasas. Lo último que esperaba era encontrar la apacible Segovia convertida en un avispero, peor que las germanías de Levante. Él era más propicio a la alta política, las guerras donde se jugaba la grandeza del imperio. Siempre pensó que con él no rezaban estas algaradas intestinas de las comunidades. Pero la sangre hirviente del guerrero fue más poderosa y decidió mostrar su aplomo en la ciudad levantisca.

Llevaba unos días exhibiéndose a caballo con sus escoltas y cumpliendo las órdenes secretas que llegaban de la corte. Había de imponer orden a unos vecinos endurecidos por la costumbre de la violencia y las humillaciones. Fueron días delicados, en los que llegaron noticias de la derrota comunera en Villalar y la ejecución de sus principales dirigentes.

En la puerta del palacio hubo aquel día enfrentamientos armados que ningún regidor ahorcado, ni alguacil desaparecido, ni caballero escondido podía sofocar. Las calles estaban llenas de piedras y ladrillos, ventanas rotas que delataban una casa saqueada y manchones de sangre por las paredes y el suelo. Abrió solemnemente la puerta, ensilló la montura e hizo una seña a sus hombres para que le escoltasen.

-Tal vez hoy tengamos que desempolvar las armas.

La ciudad arrastraba tal reguero de rencores que cualquier chispa podía derivar en incendio. Y la chispa prendió a la llegada del cadáver decapitado de don Juan Bravo. En tiempos de paz fue un caballero que tuvo el acierto de casarse con María, nieta de don Fernando Núñez Coronel, antes Abraham Seneor. Se decía que fue tan querido por la reina Isabel que solo faltó coserle un prepucio nuevo como regalo de su bautismo forzoso. Las dotes naturales de Bravo y el dinero del suegro dirigieron la revolución y gobernaron una ciudad asediada desde fuera por tropas imperiales y, desde dentro, por la soldadesca del alcázar.

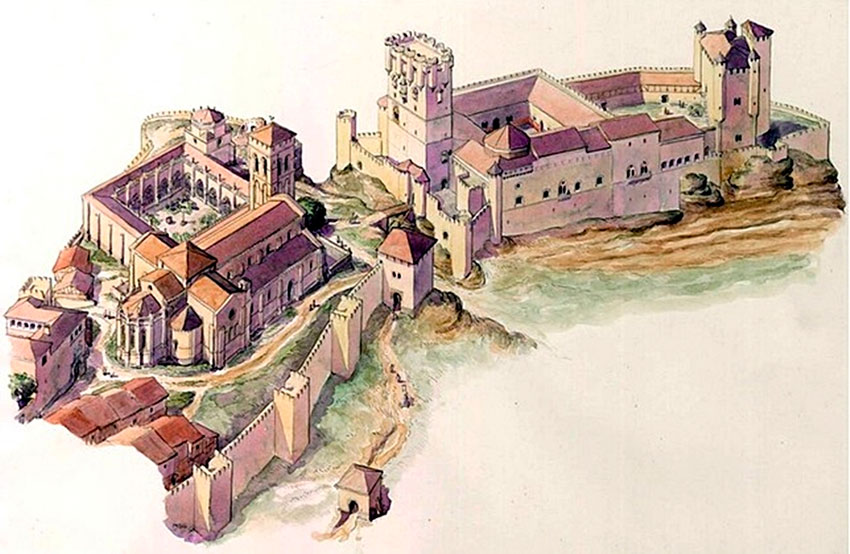

Don Rodrigo se proponía llegar a la ciudadela donde se asentaban el alcázar, el palacio episcopal, la catedral y unas casas adosadas. Le convenía que nadie supiera que él en persona había llevado el cadáver de Juan Bravo hasta Muñoveros para enterrarlo. Montado en su caballo, contemplaba la plaza lindera al Barrio Nuevo, donde se alzaba aún a duras penas la iglesia de San Miguel. Hacía algún tiempo que no se celebraba el mercado; lo único que les sobraba a los hortelanos era hambre y eso ni se vende ni se compra.

De la plaza de San Miguel bajó a la Claustra, el barrio de los codiciosos canónigos, siempre prestos a disputar cada rincón próximo a la catedral. La canonjía comenzaba en la puerta de San Andrés, pero se había roto su aislamiento y el gentío cruzaba libremente por debajo del arco. Los escoltas acercaron sus caballos para despejar el paso; uno contenía a la multitud, el otro volvió hasta el rincón donde esperaba don Rodrigo.

-Señor, han arrancado las puertas. La Claustra ha quedado franca para todo el mundo y algunos asaltan las casas vacías. Hay una reyerta en la parte baja entre dos grupos de saqueadores que se a tablonazos con las puertas arrancadas.

El hueco que dejaba el arco ofrecía una extraña imagen, como si la ciudad fuera un camino libre para recorrer intramuros desde el acueducto hasta el alcázar. Tres puertas habían custodiado durante siglos el barrio. Las tres habían sido arrancadas y la gente se amontonaba sin orden. Don Rodrigo hizo un gesto y los escoltas echaron mano a la espada. La mayoría de los palacetes de la Claustra conservaban aún el portón con el candado echado; tal vez se ocultaba allí algún fugitivo, tal vez el canónigo de turno había huido a algún pueblo seguro.

Al paso del comendador, los saqueadores se apartaban de mala gana. Don Rodrigo reconoció en el grupo a algunos soldados imperiales y gritó espada en mano:

-¿No deberíais estar protegiendo la ciudad en vez de arrasarla?

Los soldados salieron corriendo en dirección contraria. Tentado estuvo de seguirlos, pero prefirió cumplir su propósito inicial. El lamentable estado en que había quedado la iglesia mayor de Santa María, arrasada por los artilleros del Alcázar, favorecía sus planes. Nada une a una ciudad como la construcción de una iglesia enorme de la que presumir. Lo habían deslumbrado las de Sevilla y Toledo, y sabía que proyectaban obras en Granada y Córdoba, para hacer olvidar las mezquitas. Pero ahora los comuneros habían sustituido a los moros, y qué mejor que una iglesia mayor grandiosa para zurcir una ciudad rasgada.

Los imperiales no tuvieron miramientos cuando los comuneros se refugiaron en el templo. No hay mal que por bien no venga, la vieja Santa María siempre le pareció poco vistosa. No era mucho más grande que San Millán de los Caballeros y apenas podía verse desde lejos. Para hacer de Segovia la ciudad que soñaba, debía tener el templo más grande y hermoso, en el lugar más alto de la ciudad y con la torre más alta de toda Castilla.

Entró en la ciudadela cruzando el arco hueco, al final de la Claustra. El caserío se veía arrasado, la catedral estaba rodeada de un cementerio de cascotes y paredes que milagrosamente aún seguían en pie. Don Rodrigo intentaba en vano distinguir entre el polvo alguna cara conocida. Los soldados, tras el largo encierro en el alcázar, habían decidido tomarse la revancha y abandonaban el castillo convertidos en hordas de salvajes decididos a destruir lo que se pusiera por delante.

Don Rodrigo tenía amigos entre los comuneros, a pesar de su simpatía por el emperador. Por motivos prácticos y de conciencia deseaba evitar que la barbarie de los realistas convirtiera el barrio de los canónigos y la antigua judería en una colina de cascotes.

-El arma del verdugo en Villalar no solo dejó sin cabeza a Juan Bravo, sino a todas sus gentes de Segovia –se dijo, mirando con amargura la torre desde donde partieron los proyectiles-. Son malas las guerras… Solo hay algo tan terrible como ser derrotado y es vencer cuando no sabes contener tu crueldad.

El Barrio Nuevo había sido hasta medio siglo antes la bulliciosa aljama hebrea. Ahora contenía una masa informe para quien raptar mujeres, destruir muebles y robar joyas parecía una tarea cotidiana. La suciedad, el humo y las piedras se adueñaban del barrio y había sido desterrada la compasión a la par que el enemigo. Grupos de hombres envenenados por la violencia recorrían la antigua judería, sin que fuera fácil saber a quién habían apoyado durante la guerra, si es que apoyaron a alguien.

Todos fingían llevar a cabo la justa ira de los vencedores y profanaban las fachadas picando los blasones de los comuneros para humillar a su familia. A cada escudo decían que fue comunero o judío o, seguramente, ambas cosas. Un hombre con cara de odio acechaba la casa de don Diego Fernández Laguna, el médico, amenazando a una niña de unos diez años con una espada.

-Si tocas a esa niña, o esa puerta, o una sola piedra, la guerra de las comunidades tendrá que añadir un muerto más a la lista –dijo don Rodrigo, que lo vio desde lejos.

El malencarado huyó lanzando maldiciones. En medio de la polvareda, la niña cojeó. Aun hecho jirones, el vestido que la cubría delataba cierta calidad.

-¿Por qué estás sola?

-Mi casa estaba frente a la catedral y se hundió la pared. Mi madre falta desde antes de ayer. Busco a mi amigo Andrés, el hijo de don Diego. Sus padres son buenos.

La miró detenidamente. Era urgente ponerla a salvo y darle de comer. Estaba sola.

-¿Sabes que siempre quise tener una hija que tuviera exactamente la misma cara que tienes tú? Seguro que no has comido -la niña negó con la cabeza.- ¿Cómo te llamas? –La niña no contestó.- ¿Te parece bien si te llamo Juana? Es nombre de reinas, siempre quise tener una hija que tuviera nombre de reina. –La niña sonrió- ¿Quieres subir conmigo en el caballo?

La niña asintió con la cabeza. Don Rodrigo, sin descabalgar, la alzó y la colocó ante su pecho, sujetándola con una mano. No necesitaba preguntar más. Hizo un gesto a los escoltas.

-Sujétate con fuerza, Juana. Verás que montar a caballo no es difícil.

No hay comentarios:

Publicar un comentario